Islamophobie: Laienideologie des US-geführten Imperiums

Einführend: Islamophobie wird hier als eine „Laienideologie“ analysiert, die einen „gesunden Menschenverstand“ als Erklärungsrahmen liefert, um medial vermittelten Krisenereignissen (wie etwa Terrorattacken) in einer Weise zu deuten, die die politische Bedeutung dieser Ereignisse (als in Imperien, Rassismus und Widerstand begründet) verleugnet und sie stattdessen zu Produkten eines verdinglichtem „Muslimseins“ erklärt. Islamophobie beinhaltet also eine ideologische Verlagerung politischer Antagonismen auf die Ebene der Kultur, wo sie mit der festgelegten Natur des „Anderen“ erklärt werden können. Dieses Manöver ist auch ein Akt der Projektion im psychoanalytischen Sinn: Die rassistische und imperialistische Gewalt, von der der US- Kapitalismus abhängig ist, kann in der liberalen Gesellschaft nicht anerkannt werden, deswegen wird sie auf die Persönlichkeit des Muslims übertragen und als aus dem „außerhalb“ der sozialen Ordnungen kommend verstanden. Imperialistische Gewalt ist dann immer nur eine „angemessene“ Antwort, auf die inhärent aggressive und bedrohliche Natur des fanatischen muslimischen Feindbildes. Auf diese Weise kann die westliche Selbstinszenierung als unschuldiger Wohltäter aufrechterhalten werden, indem jeglicher Widerstand gegen das von der USA geführte, globale kapitalistische System schlichtweg ausgeblendet wird. Aus dieser Perspektive ist Islamophobie ein typisches Beispiel für das generelle Muster wie Rassismus gegenwärtig als eine imperiale Ideologie funktioniert. Dieser Artikel wendet sich gegen Darstellungen von Islamophobie, die sich nur auf individuelle Vorurteile und Hass konzentrieren und analysiert Islamophobie stattdessen als ein strukturelles Element des Kapitalismus im einundzwanzigsten Jahrhundert, welches eng verwoben mit Systemen der staatlichen Überwachung ist und welches in der Lage ist, sich ideologisch an eine weite Bandbreite lokaler Gegebenheiten anzupassen.

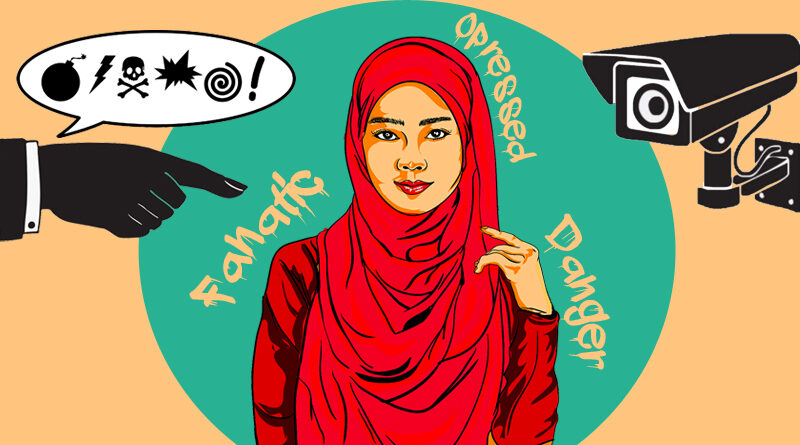

Angriffe auf der Straße, Beschimpfungen, Schändung religiöser Stätten, Dämonisierung in den Medien, Verschleierungsverbote, religiöses Profiling, Einschränkungen für religiöse Gebäude, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Kriminalisierung und Pogrome gegen Muslime in Australien, der Zentralafrikanischen Republik, Indien, Myanmar, Russland, Sri Lanka und anderswo, oft mit staatlicher Komplizenschaft – so tritt Islamophobie in den letzten zwei Jahrzehnten praktisch in Erscheinung. Umfangreiche empirische Berichte darüber, wie Islamophobie – kulturell, politisch und historisch – in einer Reihe von verschiedenen Kontexten funktioniert, sind in den letzten Jahren verfügbar geworden. Im Jahr 2012 beschrieb der Philosoph Brian Klug Islamophobie richtigerweise als ein Konzept, das in den Akademien gereift ist. Jene wie Fred Halliday und Kenan Malik, die argumentierten, der Begriff sei lediglich ein Vorwand, um Kritik am Islam abzublocken oder islamische politische Bewegungen vor einer kritischen Überprüfung zu schützen, werden zunehmend marginalisiert. Dennoch bleibt der Begriff der Islamophobie ungenau und theoretisch nicht ausformuliert.

Im Folgenden wird der Inhalt der gegenwärtigen islamfeindlichen Ideologie zusammengefasst und daraufhin argumentiert, dass man Islamophobie am besten als eine rassistische Ideologie verstehen kann, welche als solche strukturell analysiert werden muss. Ich bin der Überzeugung, dass bestehende Darstellungen weiterentwickelt werden müssen, indem man anerkennt, dass Islamophobie nicht nur ein falsches Glaubenssystem ist, welches die echten Verhältnisse verschleiert, sondern auch eine „Ressource“, um in spezifischer Weise Sinn aus der Welt zu ziehen.

Außerdem muss festgestellt werden, wie Islamophobie Projektionen, Verdrängung und Verleugnung imperialistischer Gewalt ermöglicht. Anschließend werden einige Herausforderungen bei der Definition von Islamophobie als eine Form von Rassismus untersucht; es wird argumentiert das Islamophobie eine Art „Amateur-Anthropologie“ darstellt, in welcher der Islam zu einer verdinglichten Kultur gemacht wird, der eine inhärente „Natur“ hat, die Muslime zu bestimmten Verhaltensweisen veranlagt.

Danach werden die komplexen Beziehungen zwischen Imperialismus und Islamophobie analysiert und argumentiert, dass Islamophobie nicht auf eine Form der Elitenpropaganda reduziert werden kann, sondern ihre globale Verbreitung in vollem Umfang thematisiert werden muss und dass ihre Naturalisierung und Entpolitisierung von Klassengesellschaften mit Fantasien kultureller Homogenisierung signifikant sind.

Zu guter Letzt wird die Beziehung zwischen Islamophobie und dem Staat diskutiert. Islamophobie, so die These, ist mehr als eine reine legitimierende Hülle, die Rechtfertigungen für staatliche Maßnahmen hervorbringt, sie produziert diese auch mit, da staatliche Überwachungsbehörden genau die rassistischen Schreckgespenster heraufbeschwören, von denen sie glauben heimgesucht zu werden, in einer ständigen Rückkopplungsschleife unbeabsichtigter Folgen.

Auf der Grundlage der inzwischen umfangreichen wissenschaftlichen Literatur lassen sich die wichtigsten Hauptmerkmale der aktuellen islamfeindlichen Ideologie rekonstruieren. Die üblichen Warnungen vor den Schwierigkeiten eine reichhaltige, komplexe und vielfältige Literatur zusammenzufassen, und die spezifischen Prozesse, durch die islamfeindliche Ideologie in bestimmten Kontexten funktioniert, werden notwendigerweise ausgeklammert. Aber auf einer breiten Abstraktionsebene lässt sich die Struktur der islamfeindlichen Ideologie wie folgt zusammenfassen:

- Muslime sind anfällig für Terrorismus. Dies ist das beherrschende Thema der Islamophobie, angefangen bei der Behauptung, dass muslimische Selbstmordattentäter durch das Versprechen himmlischer Jungfrauen motiviert sind, bis hin zu dem Mythos, dass der Islam terroristische Gewalt gegen Nicht-Muslime vorschreibt.

- Muslime sind Extremisten. Sie sind voller Wut und Zorn, intolerant gegenüber anderen Weltanschauungen und sie unterdrücken das Recht auf freie Meinungsäußerung. Sie lehnen die Vernunft ab oder die Fähigkeit zu unabhängigem Denken fehlt ihnen gänzlich. Sie betreiben Separatismus und haben das Verlangen, sich von anderen abzuschotten.

- Muslimische Männer beteiligen sich an der Unterdrückung von Frauen, Kindern und Minderheiten. Muslimische Frauen sind unterwürfig und handeln nicht selbständig.

- Muslime betreiben Infiltration. Sie sind subversiv, illoyal gegenüber den Nationen, in denen sie sich niederlassen und sie infizieren diese Gesellschaften mit dem Virus des Extremismus. Sie versuchen, dies zu vertuschen, indem sie versteckte Netzwerke und Doppelzüngigkeit betreiben. Sie lügen, wenn sie konfrontiert werden und betrügen die Einwanderungs- und Sozialsysteme. Sie sind wirtschaftlich unproduktiv.

- Muslime sind sexuell dysfunktional. Muslimische Männer sind sexuell unterdrückt, was sie sexuell triebhaft und gewalttätig macht. Sie manipulieren Frauen und Kinder, um sie sexuell auszubeuten oder sie unter Zwang zu konvertieren. Sie vergewaltigen. Muslimische Frauen bringen zu viele Kinder zur Welt, was eine demografische Bedrohung für die Länder darstellt, in denen sie sich niederlassen.

Diese Liste schließt bei weitem nicht alles ein und die Auswahl der Kategorien ist etwas willkürlich. Wie bei den meisten ideologischen Strukturen sollten diese Themen nicht als feststehende Doktrin verstanden werden, sondern als eine Reihe von miteinander verbundenen Diskursen, die flexibel und anpassungsfähig sind und sich im Laufe der Zeit verändern. In bestimmten Umfeldern wird diese Struktur auf spezifische Weise mobilisiert werden. Zum Beispiel in einem Kontext, in dem der Diskurs mit politisch liberalen Wählern in Verbindung steht, könnte die Unterdrückung von Frauen besonders hervorgehoben werden. In konservativen Kontexten könnte der Fokus eher auf Vorstellungen von Unterwanderung liegen, wobei der „Islam“ als feindliche Identität konstruiert wird.

Dies wirft die Frage auf, wie die Zielscheibe der Islamophobie konstruiert wird. In der obigen Liste werden „Muslime“ zum angegriffenen Objekt, genauso gut könnte es aber auch „Islam“ heißen. Außerdem geht die Konstruktion eines „Objekts der Islamophobie“ immer Hand in Hand mit der Konstruktion eines „Subjekts der Islamophobie“: Islamophobie ist durch einen Narzissmus gekennzeichnet, der den Islam/die Muslime einfach als das diametrale Gegenteil von dem beschreibt, was ein islamfeindliches Subjekt an sich selbst schätzt. Folglich ist der Islam für Liberale der Inbegriff von Intoleranz, Rassismus und Unterdrückung von Frauen. Für Konservative ist der Islam fanatisch, fremd und barbarisch. In diesem Verfahren stellt der Islam lediglich das absolute „Andere“ dar, der die Konstruktion eines positiven Selbstverständnis ermöglicht.

Woher kommt Islamophobie?

Woher kommt die Ideologie der Islamophobie? Innerhalb dieses Untersuchungsfeldes lassen sich die unterschiedlichen Ansätze, die Wissenschaftler_Innen bei der Beantwortung dieser Frage verfolgt haben, in zwei große Kategorien einteilen. Für unsere Zwecke können diese beiden Tendenzen als „auf die persönliche Einstellung bezogen“ und als „strukturell“ bezeichnet werden. Beim einstellungsbezogenen Ansatz wird Islamophobie weitgehend als ein Phänomen individueller Einstellungen und Verhaltensweisen verstanden: Sie wird von der Angst und dem Hass auf kulturelle Unterschiede gespeist; durch Ereignisse wie 9/11 entfacht; und gründet auf der kognitiven Ebene auf Stereotypisierung und Vorurteilen. Aus dieser Perspektive heraus erfordert die Bekämpfung von Islamophobie Praktiken wie interreligiöse Arbeit, um die bestehenden Ängste durch persönliche Interaktion zu überwinden, was zu einer Aufklärung über den Islam und der muslimischen „Kultur“ führt.

Nach dem strukturellen Ansatz ist Islamophobie ein Phänomen, welches: in tiefgreifenden sozialen Entwicklungen verwurzelt ist, mit staatlicher Politik zusammenhängt, wenn nicht sogar von ihr verursacht wird und mit umfassenderen Fragen zu politischer Ideologie und Machtsystemen verbunden ist. Aus dieser Sichtweise heraus folgt, dass die Bekämpfung von Islamophobie eine soziale Bewegung benötigt, die es schafft, breitere politische und soziale Entwicklungen in Angriff zu nehmen. Natürlich ist die Unterscheidung zwischen dem einstellungsbezogenen und dem strukturellen Ansatz nicht absolut und es gibt Überschneidungen.

Der einstellungsbezogene Ansatz zu Islamophobie überschneidet sich mit einem breiteren Feld von Forschungsarbeiten, die auf eine Analyse der kulturellen Darstellung ethnischer Identitäten im Allgemeinen abzielen. Die Beschreibung der Art und Weise, wie der Islam als Identität kulturell repräsentiert wird und wie Muslime in den Medien als „das Andere“ dargestellt werden, fügt zwar ein weiteres Element zu dieser Wissenschaft hinzu, ändert aber nicht ihre grundlegenden theoretischen Annahmen. Eine Einschränkung dieses Vorgehens besteht in ihrem Scheitern diese Darstellungen, die auf Unterschieden basieren mit politischen Prozessen zu verbinden.

Stuart Hall, der diesen Ansatz maßgeblich mitgestaltet hat, sagte 2006 selbst, dass die Losgelöstheit dieses Zugangs „von allgemeineren Fragen der sozialen Gerechtigkeit und des politischen Handelns, und von den historischen Besonderheiten der gegenwärtigen Situation, die Effektivität und die Bedeutung eines Großteils dieser Arbeit limitiert hat.“ In ähnlicher Weise hat David Theo Goldberg geschrieben, dass dieser Ansatz zwar ursprünglich wichtige und notwendige Einsichten mit sich brachte, nun aber „abgetragen“ und „klischeehaft„ geworden ist und zu einem „fast vollständigen theoretischen Schweigen über den Staat“ geführt hat.

Innerhalb dieses Zugangs ist das Konzept des Politischen verloren gegangen und durch die scheinbare Annahme ersetzt worden, allein die Beschreibung der Identität einer Person reiche aus, um alles über ihre Politik oder ihre Diskriminierung sagen zu können. Auf diese Weise werden kulturelle oder religiöse Unterschiede zur ausreichenden Erklärung für Ausgrenzung und, mit der Fetischisierung dieser Marginalität, zu einem Ersatz für Politik, während der dauerhaften Systematik der Beziehungen zwischen Rasse, Klasse, Kapitalismus und Staat immer weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Darüber hinaus: In einem Kontext, in dem die Diskussion über strukturelle soziale und politische Fragen in den Mainstream-Medien und im politischen Diskurs systematisch zugunsten von Identitätsfragen heruntergespielt wird, besteht die Gefahr, dass ein wissenschaftlicher Diskurs, der sich ebenfalls auf diese Ebene beschränkt, nicht in der Lage ist, ein ausreichendes Maß an kritischer Distanz zu erreichen. Letztlich neigen diese Darstellungen dazu ungewollt genau das binäre Identitätsdenken zu reproduzieren, das sie bekämpfen wollen.

Um eine identitätspolitische Sackgasse zu vermeiden, ist es wichtig, Islamophobie als einen integralen Bestandteil politischer und wirtschaftlicher Strukturen zu verstehen. In den USA haben Vertreter_innen der kritischen Rassentheorie und kritische Historiker_innen der weißen Geschichtsschreibung ausgefeilte Darstellungen der amerikanischen Rassenbildung und des Rassenstaates vorgelegt. Sie argumentieren, dass Rasse ein integraler Bestandteil der amerikanischen Gesellschaftsordnung ist. In diesen Ansätzen wird „Rasse“ als Aspekt des Strebens der Moderne nach Klassifizierung oder als Mechanismus zur Regulierung der Arbeit deutlich. In Großbritannien haben marxistische und neomarxistische Wissenschaftler_innen einen ebenso umfangreichen Forschungsbestand zu „Rasse“ entwickelt, der sie als strukturelle Eigenschaft der britischen Gesellschaft versteht. Die Ansicht, dass sie durch individuelle Verhaltensanalysen am besten untersucht werden kann, wird abgelehnt.

Aufbauend auf diesen Forschungsansätzen analysiere ich Islamophobie als eine imperialistische Ideologie des Rassismus, die ihre Wurzeln in der kapitalistischen politischen Ökonomie hat. Ich behaupte, dass Islamophobie eine „Laienideologie“ ist, die einen „gesunden Menschenverstand“ als Erklärungsrahmen liefert, um medial vermittelten Krisenereignissen (wie etwa Terrorattacken) in einer Weise zu deuten, die die politische Bedeutung dieser Ereignisse (als in Imperien, Rassismus und Widerstand begründet) verleugnet und sie stattdessen zu Produkten eines verdinglichtem „Muslimseins“ erklärt. Islamophobie beinhaltet also eine ideologische Verlagerung politischer Antagonismen auf die Ebene der Kultur, wo sie mit der festgelegten Natur des „Anderen“ erklärt werden können.

Dieses Manöver ist auch ein Akt der Projektion im psychoanalytischen Sinn: Die rassistische und imperialistische Gewalt, von der der US-Kapitalismus abhängig ist, kann in der liberalen Gesellschaft nicht anerkannt werden, deswegen wird sie auf die Persönlichkeit des Muslims übertragen und als aus dem „außerhalb“ der sozialen Ordnungen kommend verstanden.

Imperialistische Gewalt ist dann immer nur eine „angemessene“ Antwort, auf die inhärent aggressive und bedrohliche Natur des fanatischen muslimischen Feindbildes. Auf diese Weise kann die westliche Selbstinszenierung als unschuldiger Wohltäter aufrechterhalten werden, indem jeglicher Widerstand gegen das von der USA geführte, globale kapitalistische System schlichtweg ausgeblendet wird. Dies geschieht in einer Zeit, in der, wie Wendy Brown feststellt, „Reiche und Arme, Kolonisatoren und Eingeborene, Erste und Dritte Welt, virtuell und tatsächlich immer näher beieinander leben“, in einer „Welt der extremen und intensiv gelebten Ungleichheit, in der es keine starken legitimierenden Diskurse gibt.“ Aus dieser Sicht ist Islamophobie ein typisches Beispiel für ein allgemeines Muster von Rassismen, die gegenwärtig als imperiale Herrschaftsideologien funktionieren.

Frantz Fanon’s klassische Darstellung von der Rolle der Projektion bei Analysen von Rassismus ist hier von Bedeutung: „In den entlegensten Tiefen des europäischen Unbewussten wurde eine ungemein schwarze Höhle geschaffen, in der die unmoralischsten Impulse, die schändlichsten Wünsche schlummern. Und während jeder Mensch zum Weißen und zum Licht aufsteigt, hat der Europäer versucht, dieses unzivilisierte Selbst zu verleugnen, das sich selbst zu verteidigen versucht. […] In dem Maße, in dem ich in mir etwas Unerhörtes, etwas Verwerfliches finde bleibt mir nur eine Lösung: es loszuwerden, es einem anderen zuzuschreiben.“

Krisenereignisse sind unverzichtbar

In der US-Geschichte, so stellt Michael Rogin fest, „bestimmt die Fantasie von wilder Gewalt die imperiale Vorstellung.“ Krisenereignisse, bei denen farbige Menschen reale oder imaginäre Gewalttaten verüben sind daher „unverzichtbar“. Sie bieten den mythischen Helden der amerikanischen Expansion Gelegenheiten, um rassische Rache oder Rettung auszuüben. Außerdem hat die „Rettung der hilflosen weiblichen Geisel von Farbigen sowohl die sexuelle als auch die rassische Differenz geschaffen – gegen eine Bedrohung durch antirassistische Aufstände, der weiblichen Unabhängigkeit und der Feminisierung hilfloser weißer Männer.“ Susan Faludi hat gezeigt, dass diese ideologische Struktur nach dem 11. September eine besondere Intensität erreicht hat.

Muslimische Ablehnung des Imperiums wird nie als Ablehnung verstanden, sondern nur als Extremismus.

Da das heutige globale Imperium unter Führung der USA, wie alle Imperien, unweigerlich Gewalt und chaotische Massenbewegungen hervorruft, ist es nicht schwer, die Krisenereignisse zu finden, um die herum eine Projektion organisiert werden kann, von palästinensischen Widerstandsaktionen über den 11. September bis hin zu syrischen Asylbewerbern. Stuart Hall und seine Kolleg_innen argumentierten in ihrer klassischen Gramscianischen Studie über Rasse und vermittelte Kriminalitätspaniken, dass solche Krisen der Öffentlichkeit nie in „reiner“ Form erscheinen, sondern übersetzt in Vokabeln, die von demjenigen bestimmt werden, der die Macht hat, eine dominante Definition des Ereignisses anzubieten.

In ihrer ursprünglichen Studie untersuchten sie die Verwendung des Begriffs „Mugging“ im England der 1970er Jahre, aber der heutige Diskurs über „Terrorismus“, „Extremismus“ und „Radikalisierung“ eignet sich ebenso gut für diese Art der Analyse. Im Falle von Ereignissen, die mit politischer Gewalt zu tun haben, werden die nationale Sicherheitsbehörde des Staates und die mit ihm verbundenen „Terrorismusexperten“ eine besondere Autorität haben, diese Ereignisse zu definieren, aufgrund ihrer scheinbaren Rolle als Verteidiger der Gesellschaft vor unbekannten Bedrohungen und aufgrund ihres Anspruchs über geheime Informationen zu verfügen, die für andere nicht zugänglich sind. Wie Hall et al. feststellen, setzen „diese primären Begriffsbestimmer den Rahmen für alle nachfolgenden Diskussionen, indem sie das Ereignis in spezifischer Weise problematisieren. Dieser ursprüngliche Rahmen liefert dann die Kriterien, nach denen alle nachfolgenden Beiträge als für die Debatte „relevant“ oder als „irrelevant“ – d.h. die Thematik verfehlend – eingestuft werden. Beiträge, die von diesem festgelegten Rahmen abweichen, müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie `das Problem nicht richtig angehen.´“

Eine Laienideologie

Bei dem ideologischen Prozess der Definition und Erklärung von Krisen geht es darum, beunruhigenden Ereignissen einen Sinn zu geben und ein Gefühl der Kontrolle über die Welt wiederherzustellen. Die „laienhaften“ Erklärungen, wie Islamophobie sie liefert, sind weder logisch noch kohärent: „Um eine Erklärung für ein beunruhigendes Ereignis zu finden, insbesondere für ein Ereignis, das droht das substantielle Gefüge der Gesellschaft zu untergraben, muss man natürlich mit einer Art von „Kontrolle“ beginnen. Wenn wir nur die Ursachen dieser Ereignisse verstehen können, dann sind wir schon halb am Weg, sie unter unsere Kontrolle zu bringen. Wenn wir schockierenden und zufälligen Ereignissen „Bedeutung“ verleihen, heißt das, dass wir sie wieder in den Rahmen der rationalen Ordnung der „Dinge, die wir verstehen“ – Dinge, an denen wir arbeiten können, mit denen wir etwas tun können, die wir handhaben können einordnen. Die Erklärungen, die wir konstruieren, sind nicht im üblichen Sinne „logisch“. Sie sind nicht in sich konsistent und kohärent. Sie gehorchen nicht einem strengen logischen Protokoll.“

Der Erklärungsrahmen selbst ist aus Elementen konstruiert – Antonio Gramsci nennt sie „Spuren“ – die in den Praktiken, Darstellungen, Sprachen und Bräuchen einer bestimmten historischen Gesellschaft gründen. Ein neuer ideologischer Rahmen – ein neuer „gesunder Menschenverstand“ – wurzelt in und trägt dazu bei „Alltagsleben“ zu formen, wenn er diese Elemente aufgreift, umgestaltet und reorganisiert, um eine Konstellation durch die Schaffung fester sozialer Identitäten und Bedeutungen zu naturalisieren. Im Fall der Islamophobie beziehen sich diese Spuren auf eine längere Geschichte von Kolonialismus, Rassismus und Orientalismus. Da die Hegemonie nie vollständig gesichert ist, sind Laienideologien zwangsläufig und unausweichlich widersprüchlich. Außerdem merken Karen Fields und Barbara Fields an: „Ideologien müssen für Außenstehende nicht plausibel, geschweige denn überzeugend sein. Sie erfüllen ihre Aufgabe, wenn sie Insidern helfen, den Sinn jener Dinge zu verstehen, die sie täglich tun und sehen – rituell, wiederholend, Tag für Tag. […] Ideologie ist nicht dasselbe wie Propaganda.“

Wenn sich einzelne Krisenereignisse mit der Laienideologie, die sie zu erklären vorgibt, verbinden, wird Islamophobie zu einem Teil der Rahmung von Alltagserfahrungen. Islamophobie ist also nicht in erster Linie ein Ausdruck von Hass oder Negativität gegenüber Muslimen oder dem Islam, sondern ein Weg, die Frustrationen, Ängste und Wünsche der Menschen mit einem Erklärungsrahmen zu verbinden, in dessen Zentrum eine feste Vorstellung von „dem Muslim“ steht.

Islamophobie als eine Form des Rassismus

Natürlich ist es wahr, dass es muslimische Terroristen, Extremisten, Unterdrücker, Subversive und Vergewaltiger gibt. Aber Islamophobie bedeutet ihre Handlungen als Äußerung einer bestimmten „Natur“ zu deuten, die irgendwie in den Muslimen selbst liegt. Die Vorstellung einer festen muslimischen „Natur“ zeigt, dass wir uns im Bereich des Rassendenkens befinden. Wie Salman Sayyid berichtet, wurde der Begriff Islamophobie erstmals nach der Veröffentlichung eines Berichts des Runnymede Trust von 1997 regelmäßig im Englischen verwendet, aus dem man die „implizite Anerkennung der Rassifizierung von Muslimen“ herauslesen kann. Sayyid argumentiert, dass diese Implikationen jedoch nicht vollständig in dem einstellungsbezogenen Rahmen des Berichts ausgearbeitet werden konnten, da er Rassismus in erster Linie als eine Frage der Aufgeschlossenheit oder Verschlossenheit von Verhalten fasst. Seitdem haben immer mehr Wissenschafter_innen Islamophobie, gänzlich oder in Teilen, als eine Form von Rassismus anerkannt. Die Formel von Moustafa Bayoumi ist dafür bezeichnend: „Die Regierung hat eine Religion, nämlich den Islam, in eine Rasse verwandelt.“

>> Zum Report <<

Der übliche Einwand gegen die Definition von Islamophobie als eine Form von Rassismus lautet, dass Muslime keine „Rasse“ sind. Es stimmt, dass es in den sozialen Kontexten, in denen Islamophobie auftritt, keine eindeutige Zuordnung zwischen Ethnie und Religion gibt. Ein Beispiel: Während zwar die Mehrheit der Muslim_innen in Großbritannien südasiatischer Herkunft sind, gibt es doch eine ähnlich große Anzahl an Südasiat_innen, die keine Muslim_innen sind und es gibt eine große Anzahl an Muslim_innen, die keine Südasiat_innen sind, einschließlich weißer englischer Konvertiten.

Dem Einwand, dass der Islam keine Rasse ist, kann jedoch ohne Weiteres entgegengesetzt werden, dass alle Rassismen sozial und politisch konstruiert sind und nicht auf der tatsächlichen Realität von so etwas wie einer „Rasse“ beruhen. Wie Karen Fields und Barbara Fields argumentieren, erzeugt die Praxis des Rassismus die Idee von Rasse, nicht umgekehrt. Rassismus funktioniert, indem er seine eigenen aggressiven Handlungen als „Rasse“ darstellt, als „etwas, das das Angriffsziel ist, und das man leicht übersehen kann“. Mit anderen Worten: Rassismus als soziale Praxis schafft die Illusion von Rasse als eine objektive Realität im Außerhalb der sozialen Beziehungen, die sie hervorbringen. Ein zentrales Konzept in diesem Zusammenhang ist die Rassifizierung, die sich auf den Prozess bezieht, durch den sozialen Gruppen oder Handlungen rassische Bedeutungen zugewiesen werden.

Für den Islamophoben ist die muslimische Kultur die muslimische Natur und eine Muslimin dazu bestimmt, sich so zu verhalten, wie sie es tut – es sei denn, sie schwört dem Islam ab, was die einzige Handlung wäre, die als ihre eigene angesehen wird.

Die Frage besteht jedoch, ob der Islam oder das „Muslimsein“ zur Grundlage für einen Prozess der Rassifizierung gemacht werden kann. Yassir Morsi hat die Frage treffend formuliert: „Wenn wir über Islamophobie sprechen, was meinen wir dann mit Muslim? … ist es ein Moscheebesucher? Ist es das Kind muslimischer Eltern, jemand mit einem bestimmten ethnischen Hintergrund, oder jemand, der mit einem anderen eine bestimmte Kultur teilt? Dies führt zu weiteren Fragen: Ist ein islamfeindlicher Angriff gegen einen Muslim oder eine Muslimin darauf zurückzuführen, dass die Zielperson eine Reihe von Überzeugungen hat, die sie auf einen religiösen Text stützt, oder wegen der Kultur, die mit einer anderen Zivilisation verbunden ist? Liegt es am Festhalten an einer Reihe von Normen und Werten, weitergegeben durch eine gemeinsame Geschichte persönlicher Herkunft? […] Wie sollten wir als Wissenschaftler_innen den Muslim als Subjekt von Islamophobie definieren und identifizieren?“

Die Rolle von Kultur

Eine mögliche Antwort besteht darin, sich auf die Arbeiten von Rassismusforscher_innen – wie Martin Barker, Etienne Balibar und Verena Stolcke – zu stützen, welche die Rolle, die feststehende Vorstellungen von Kultur in diesem Prozess spielen, hervorgestrichen haben.

Der Begriff „kultureller Rassismus“ wird häufig so verstanden, dass die biologischen Rassismen, die in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts vorherrschten, nun durch Konflikte zu kulturellen Unterschieden ersetzt worden sind. Aber Rasse und Kultur waren schon immer miteinander verflochten. Wie Alana Lentin und Gavan Titley geschrieben haben, war der Antisemitismus immer mit einem Prozess verbunden, in dem „kulturelle Attribute rassifiziert wurden, die alles umfassten, wofür die Juden standen.“

Ähnlich wie heute „die ständige Reduzierung und Vereinheitlichung der Menschen, unabhängig von ihrer Religiosität, Nationalität, ihrem sozialen Kontext, ihrer Zugehörigkeit, Politik und Erfahrung, auf eine homogenisierte transnationale Bevölkerung, auf die Idee des Muslims, Rasse herstellt.“ Sie stellen weiter fest: „Eine Sprache der Kultur und Werte hat die Sprache der Rasse fast vollständig verdrängt, aber die Auswirkungen einer solchen Sprache, auch wenn sie oft in relativistischen Begriffen daherkommt, produziert rassische Dividenden: Teilung, Hierarchie, Ausgrenzung.“

Mit anderen Worten: Kulturelle wie auch physische Attribute können verdinglicht und als Marker für rassische Unterschiede festgesetzt werden. Wie Etienne Balibar schreibt: „Kultur kann auch wie eine Natur funktionieren, und sie kann insbesondere als eine Möglichkeit funktionieren, Individuen und Gruppen a priori einer Genealogie, einer Bestimmung, die unveränderlich und ungreifbar ist zuzuordnen.“ Dies ist eine der Weisen, wie Islamophobie dem Antisemitismus ähnelt.

Großteil der Opfer sind Frauen

Aus dieser Perspektive heraus hat Alana Lentin in Bezug auf Islamophobie sinnvollerweise argumentiert, dass kulturelle Marker, die mit „Muslim-Sein“ assoziiert werden, wie z. B. Kleidungsformen, zu visuellen Signifikanten rassischer Unterschiede gemacht werden können, auch wenn sie keine inhärenten Teile des Körpers sind. Muslimische Kopftuch tragende Frauen, so sagt sie, werden „auf diesen einen Aspekt ihrer äußeren Erscheinung reduziert. Selbst das Kopftuch, das abgenommen werden kann, wird nicht mehr als trennbar von dem Charakter einer Person wahrgenommen. Es wird als etwas angesehen, das sie vollständig definiert. Ihr ganzes Wesen wird auf diesen einen Aspekt ihrer Erscheinung reduziert. Darüber hinaus wird das Tragen des Schleiers als untrennbar von ihrer ‚Natur‘ verstanden. In diesem Sinne wird sie naturalisiert.“

Islamfeindliche Gewalt gegen verschleierte Frauen wird daher zutreffend als rassistische Gewalt bezeichnet. Bezeichnenderweise ist Islamophobie die einzige Form rassistischer Gewalt, bei der die Mehrheit der Opfer Frauen sind.

Welchem psychologischen Prozess liegt diese Gewalt zugrunde? Nach Frantz Fanon assoziiert der moderne Rassismus gegen Schwarze den schwarzen Körper mit einer gefährlichen sexuellen Potenz, während Antisemitismus den Juden als intellektuelle Gefahr fürchtet, die in ihrer Unterwanderungsfähigkeit bedrohlich ist. Deshalb: „Kein Antisemit […] käme jemals auf die Idee, den Juden zu kastrieren. Er wird getötet oder sterilisiert. Aber der Schwarze wird kastriert.“

Islamfeindliche Angriffe auf verschleierte Frauen haben wiederum einen anderen Charakter. Kennzeichnend ist der Wunsch des Täters, den Schleier vom Gesicht seiner Trägerin zu entfernen. Ziel ist es, das vermeintlich Verborgene in die Sichtbarkeit zu zwingen, den Körper der Frau einem öffentlichen (sexuellen) Blick auszusetzen. „Zur Befriedigung der männlichen Fantasie muss sie zumindest metaphorisch entkleidet, enthüllt und damit bloßgestellt werden“, argumentiert Barbara Perry in ihrer Diskussion über islamfeindliche Gewalt gegen Frauen. Die Devise lautet, dass „Weiblichkeit zur Schau gestellt wird“.

Die muslimische Frau wird im Allgemeinen in zwei Weisen konstruiert: einerseits als verletzlich, schwach und unterdrückt – ein Opfer, das der (sexuellen und politischen) Befreiung bedarf, andererseits als gefährliche Extremistin, die eine Bedrohung für die soziale Ordnung birgt und aufgedeckt werden muss. So koexistieren Verführung und Abscheu. Diese ideologische Struktur, die islamfeindliche Straßenangriffe auf verschleierte Frauen hervorbringt, ist auch mit der militärischen Gewalt des Krieges gegen den Terror verbunden: Bilder von muslimischen Frauen, die sich infolge westlicher Militäraktionen entschleiern, geistern durch die Medien als Metaphern der Befreiung. Ob im Krieg gegen Afghanistan oder bei Angriffen in westlichen Städten, der Täter geht davon aus, dass das weibliche Opfer islamfeindlicher Gewalt paradoxerweise durch eben diese Gewalt „befreit“ wird.

Es gibt keine muslimische „Natur“

Eine Analyse von muslimischer Kleidung als rassistische Markierung beleuchtet eine der Möglichkeiten, wie „Muslimsein“ rassifiziert wurde. Doch es gibt noch andere Aspekte islamfeindlicher Diskurse, die die muslimische Identität nicht so sehr in einem rassifizierten Körper, sondern in einer Reihe fester ideologischer Überzeugungen zu verorten scheinen.

Man denke an die Kommentare der deutschen Politikerin Kristina Schröder von der Christlich-Demokratischen Union, nachdem Frauen in der Silvesternacht 2016 von Männern „arabischen Aussehens“ sexuell überfallen und angegriffen wurden: „Wir müssen uns mit Männlichkeitsnormen auseinandersetzen, die Gewalt in der muslimischen Kultur legitimieren.“

Oder man betrachte die folgende Behauptung von Ian Tuttle in der konservativen Zeitschrift National Review: „Die Zehntausenden – möglicherweise Hunderttausenden – von Mördern, die durch den Irak und Syrien fegen, die vergewaltigen, enthaupten und kreuzigen, sind nicht eine Versammlung von Mördern, die sich zusammengetan und den ‚Dschihad‘ als praktische Ausrede gefunden haben. Irgendetwas innerhalb des Islams ist die Ursache dafür; tatsächlich könnte es so etwas geben, dass man (schluck) ‚radikaler Islam‘ nennt.“

Hier wird behauptet, dass „etwas innerhalb des Islam“ den „Terrorismus“ verursacht. Die Beispiele könnten endlos ergänzt werden. Eine Schlüsselfrage ist, wie dieses „Etwas im Islam“ zu verstehen ist – ob es nun als Überzeugungen, Werte oder Normen bezeichnet wird – und von dem die Islamophobie annimmt, dass Muslim_innen es in sich tragen.

Es scheint, dass der islamfeindliche Diskurs dieses „Etwas im Islam“ als islamische Überzeugungen und Werte fasst, diese selbst jedoch werden als das muslimische Verhalten als absolut bestimmend angesehen und als Ausdruck einer inhärenten „Natur“, die sich quasi biologisch ausbreitet – daher auch die weite Verbreitung von Metaphern wie dem „Virus“ des Extremismus. Die Islamophobie geht also davon aus, dass „etwas im Islam“ mit einer absoluten und unmittelbaren Kausalität ausgestattet ist, dass ein kulturelles „Muslimsein“ eine Veranlagung zu Terrorismus, Extremismus, Unterdrückung, Subversion und sexueller Dysfunktion hervorruft.

Kritiken am islamischen Glauben sind nicht per se islamfeindlich; sie werden es, wenn sie diese Überzeugungen als der „muslimischen Kultur“ inhärent und totalisierend ansehen. Um den islamischen Glauben auf diese Weise als absolut bestimmend darzustellen, geht die Islamophobie notwendigerweise von einer groben Verdinglichung der religiösen Texte aus. Der Einwand hiergegen ist, dass, wie Talal Asad argumentiert hat, Religionen nicht auf eine einzige Essenz reduzierbar sind, die sich aus ihren Gründungstexten ablesen lässt. Die islamische Lehre hat schon immer in komplexer Wechselwirkung mit sozialen Praktiken interagiert, anstatt einen umfassenden Plan für jeden Aspekt des Lebens zu liefern.

Ironischerweise überschneiden sich Islamophobe und Fundamentalisten in ihrem essentialistischen Ansatz gegenüber religiösen Texten, selbst wenn sich die sozialen und politischen Bedeutungen ihrer jeweiligen Essentialismen unterscheiden.

Islamophobie als Amateurbiologie

Michael Omi und Howard Winant verwenden den Ausdruck „Amateurbiologie“, um auf die Art und Weise hinzuweisen, wie die Rassenideologie eine „Hausverstands“-Lesart von Hautfarbe als sichtbares Indiz für die zugrunde liegenden Variationen der menschlichen Natur beinhaltet.

Islamophobie ist eine Amateur-Anthropologie, in der die zentrale Idee ist, muslimische Kultur als eine feste „Natur“ zu betrachten, die eine Veranlagung zu bestimmten Handlungen hervorruft. Mahmood Mamdani bezeichnet dies als Kulturgerede (culture talk), und weist darauf hin, dass dieses eine essentialistische Trennlinie beinhaltet, zwischen den westlichen „Modernen“, die „Kultur machen und ihre Meister sind“ und den nicht-westlichen „Vormodernen“, für die Kultur „eine rudimentäre Laune“ ist, eine „instinktive Tätigkeit mit Regeln, die in frühen Gründungstexten niedergeschrieben sind.“

Islamophobie beruht also auf einer Unterscheidung zwischen zwei Vorstellungen von Kultur. In der ersten Vorstellung ist Kultur der Bereich der geistigen Freiheit, die die Natur transzendiert: Jean-Paul Sartre fasst diese Idee von Kultur zusammen, wenn er Freiheit definiert als „die Unreduzierbarkeit der kulturellen Ordnung auf die natürliche Ordnung.“

Eine Sprache der Kultur und Werte hat die Sprache der Rasse fast vollständig verdrängt, aber die Auswirkungen einer solchen Sprache, auch wenn sie oft in relativistischen Begriffen daherkommt, produziert rassische Dividenden: Teilung, Hierarchie, Ausgrenzung.

Es ist diese Idee von Kultur, die der Islamophobe dem Muslim abspricht. Für den Islamophoben ist die muslimische Kultur die muslimische Natur. Es gibt also einen grundlegenden Unterschied zwischen dem Islamkritiker und dem Islamophoben. Ersterer erkennt Muslim_innen als autonome Akteure an, die für ihre eigenen Überzeugungen und Handlungen verantwortlich sind; Letzterer sieht in den muslimischen Überzeugungen und Handlungen lediglich den Ausdruck kultureller Kräfte, die sie mechanisch und repetitiv kontrollieren und von der Moderne entfernen. Für den Islamophoben ist eine Muslimin dazu bestimmt, sich so zu verhalten, wie sie es tut – es sei denn, sie schwört dem Islam ab, was die einzige Handlung wäre, die als ihre eigene angesehen wird.

Widerstand wird Extremismus genannt

Eine der Methoden, mit denen Islamophobie den muslimischen Glauben reduziert und naturalisiert, ist die Verwendung der Kategorien „gemäßigt“ und „extremistisch“. Weil Islamophobie Krisenereignisse rassifiziert, die mit Widerstand gegen das Imperium verbunden sind, vom palästinensischen Kampf bis hin zur iranischen Revolution, zwingt sie allen Muslim_innen die Frage auf, ob sie „Gemäßigte“ sind, die sich von Formen und Zonen des Widerstands distanzieren oder „Extremisten“, die diesen Widerstand in die Gesellschaft, in der sie leben, einbringen. Aber diese Frage wird nicht direkt gestellt, sondern immer auf die Ebene der Kultur verlagert: Akzeptieren sie westliche Werte? Dieser Kontext zwingt sich unerbittlich auf jede öffentliche Äußerung, die Muslim_innen tätigen und macht jeden verdächtig, der sich weigert an Loyalitätsritualen gegenüber der westlichen Kultur teilzunehmen. Auf diese Weise ist Islamophobie auch ein Mittel, um muslimisches Wissen über den Imperialismus zu verdrängen: Muslimische Ablehnung des Imperiums wird nie als Ablehnung verstanden, sondern nur als Extremismus.

Islamophobie als imperialistische Ideologie

Im Allgemeinen haben die US-Akademien den Verbindungen zwischen Rassismus, Siedlerkolonialismus und globalem Imperium wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Eine solche Analyse ist durch die Mechanismen der Finanzierung, des Ansehens und der informellen Zensur stark eingeschränkt. Diejenigen, die von den offiziellen Orthodoxien abweichen, um die US-Außenpolitik kritisch zu untersuchen, tun dies in der Regel innerhalb der fachlichen Grenzen der Internationalen Beziehungen oder Area Studies und sind daher schlecht in der Lage, die rassischen Dimensionen des Imperiums, ebenso wie ihre innenpolitischen Schatten, zu erfassen.

Ebenso sind Rassenforscher im Allgemeinen an die Fachbereiche Recht, Soziologie und Kriminologie gebunden, die dazu neigen, ihr Fachgebiet auf die US-amerikanischen Grenzen zu beschränken und dabei versäumen, über die Kolonialgeschichte nachzudenken, durch die diese Grenzen geschaffen wurden. Es gibt einen Strang juristischer Analysen des Krieges gegen den Terror, der sich auf innerstaatliches, sowie internationales Recht konzentriert, dieser aber denkt selten über Rassismus als systematisches Korrelat des globalen Imperiums nach.

Zu den in den USA ansässigen Wissenschaftler_innen, die dennoch versucht haben zu analysieren, wie das globale Imperium rassistische Reaktionen im Inland herbeiführt, gehören Sohail Daulatzai, Elaine Hagopian, Amy Kaplan, Deepa Kumar, Alfred W. McCoy, Nadine Suleiman Naber, Vijay Prashad, Junaid Rana, Cedric Robinson, Michael Rogin, Edward Said und Steven Salaita.

Edward Saids Analyse der spezifischen Art und Weise, wie Islamophobie mit dem US-Imperialismus verbunden ist, bleibt dafür zentral. Er hat aufgezeigt, dass Islamophobie in den USA historisch spezifisch ist und politischen Prozessen entspringt; sie ist nicht primär eine Frage der religiösen Differenz oder eine spontane, populäre Reaktion auf terroristische Vorfälle. Ihre Wurzeln liegen in den Bildern vom Islam, die sich unter europäischem Kolonialismus zu einem Diskurs über europäische Zivilisation und muslimischer Rückständigkeit verfestigt hatte, wobei Vorstellungen von Geschlecht und Sexualität eine zentrale Rolle spielten.

Als die USA Mitte des 20. Jahrhunderts Europa als globale Supermacht ablöste, wurde der Islam zweideutig positioniert: in einigen Kontexten als eine potenzielle Bedrohung gegen die von den USA vorangetriebene „Modernisierung“, in anderen als ein Verbündeter im Kalten Krieg gegen den Kommunismus. Die Beziehungen der USA zu Israel bedeuteten, dass die aufständische palästinensische nationale Befreiungsbewegung der 1970er Jahre offiziell durch eine verzerrende Linse erklärt werden musste, in der der Wunsch nach Selbstbestimmung nur ein Ausdruck von arabischem Fanatismus war. Islamophobie, in seiner heutigen Form, hat ihren Ursprung in dieser „Krise“ der US-Macht, da sie eine der letzten nationalen Befreiungsbewegungen der Dritten Welt angriff, in einer Region, die „zu einem Testfeld für imperiale Pläne, zum Kernstück von Washingtons strategischer Architektur nach Vietnam“ geworden war.

Muslimische Kopftuch tragende Frauen werden auf diesen einen Aspekt ihrer äußeren Erscheinung reduziert. Das Kopftuch, das abgenommen werden kann, wird nicht mehr als trennbar von dem Charakter einer Person wahrgenommen.

In der Zeit nach der iranischen Revolution von 1979 wurde dann das europäische koloniale Erbe des Orientalismus erneut als Mythenvorrat herangezogen, um in den letzten Jahren des Kalten Krieges und danach ein neues Feindbild zu konstruieren. Bernard Lewis‘ vielfach verbreiteter Atlantic Monthly Artikel von 1990 Die Wurzeln der muslimischen Wut ist hier die wichtigste Referenz. Muslim_innen und der Westen, so Lewis, befinden sich in einem tief verwurzelten Konflikt, der nicht mit einer Reihe von politischen Fragen, wie Rassismus, dem israelisch-palästinensischen Konflikt oder der westlichen Unterstützung für Autokraten im Nahen Osten zu tun hat, sondern als ein Produkt der islamischen Kultur selbst und ihrer einzigartigen strukturellen Probleme mit der Moderne verstanden werden muss.

Für Lewis ist der feste Inhalt der islamischen Kultur, die Wurzel dessen, was er „muslimische Wut“ nennt, und nicht verschiedene politische Kontexte. „Es sollte inzwischen klar sein, dass wir es mit einer Stimmung und einer Bewegung zu tun haben, die weit über die Ebene verschiedener Themen und Politiken und die Regierungen, die sie verfolgen, hinausgeht. Es geht um nicht weniger als einen Kampf der Zivilisationen – die vielleicht irrationale, aber mit Sicherheit historische Reaktion eines alten Rivalen gegen unser jüdisch-christliches Erbe, unsere säkulare Gegenwart und die weltweite Ausbreitung von beidem.“

Während Lewis islamischen Fundamentalismus als den aktuellen Ausdruck eines tieferen Problems in der islamischen Kultur bezeichnet, wobei er sich die Möglichkeit offenhält, dass nicht-fundamentalistische Muslime ihren Weg zur Versöhnung mit der westlichen Moderne noch finden können, ging Samuel Huntington noch weiter. Huntington popularisierte die Idee des „Kampf der Kulturen“ als allgemeine Formel, um internationalen Beziehungen nach dem Kalten Krieg zu verstehen und sah den Islam selbst, nicht den islamischen Fundamentalismus, als ein grundlegendes Problem für den Westen. „Die große Spaltung der Menschheit und die dominierende Konfliktursache wird kulturell sein“, schrieb Huntington, „Der Islam hat blutige Grenzen“ und eine „jahrhundertealte militärische Auseinandersetzung“ mit dem Westen, die wahrscheinlich nicht verschwinden wird und „sich noch intensivieren könnte.“

„Kampf der Kulturen“

In beiden Formen geht die These vom „Kampf der Kulturen“ davon aus, dass muslimische Politik einfach als mechanischer und repetitiver Ausdruck einer zugrunde liegenden kulturellen Abstraktion namens „Islam“ erklärt werden kann, die auf einen Fanatismus vorprogrammiert ist, der über Jahrhunderte hinweg gleichgeblieben ist und dessen Inhalt durch die Lektüre der religiösen Texte erkannt werden kann. Je wörtlicher man diese Texte liest, desto stärker nimmt die ihnen innewohnende Gewalt den Leser gefangen: Terrorismus ist schlicht das Produkt einer buchstabengetreuen Lesart des klassischen Islam.

Saids Kritik an Islamophobie beginnt passenderweise damit, dass er sich gegen die reduktive, identitäre Formel des Kampfes der Kulturen setzt, die „den Islam“ und den „Westen“ als tiefe, stabile, andauernde kulturelle Einheiten sieht, die in unterschiedlichen und trennbaren moralischen Prinzipien verwurzelt sind. In Anlehnung an Said hervorzuheben, dass Islamophobie historisch konstruiert ist, lenkt Aufmerksamkeit auf die Art und Weise, wie sie zu bestimmten Zeitpunkten produziert und reproduziert wird. Schließlich ist das US-geführte Imperium offensichtlich nicht von Natur aus anti-islamisch – man betrachte die starken Beziehungen zur saudischen Führungselite, selbst wenn „Islamismus“ als die größte Bedrohung für den „Westen“ propagiert wird. Aber, obwohl Said eine überzeugende Darstellung von den Inhalten des islamfeindlichen Diskurses zu verschiedenen Zeitpunkten bietet, erfahren wir von ihm weniger über das genaue Verhältnis zwischen der islamfeindlichen Ideologie und den imperialen Interessen, denen sie dient.

Mehr als nur Propaganda

Am einfachsten lässt sich diese Beziehung anhand eines „Propaganda“-Modells der Islamophobie verstehen. Demnach haben neokonservative Elemente innerhalb des außenpolitischen Establishments bewusst islamfeindliche Ideen gefördert, um ihre imperialistische Außenpolitik legitimieren zu können. Sicherlich lässt sich belegen, dass die US-Neokonservativen an die Notwendigkeit glauben, Feindbilder zu erfinden, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Ihre Verbrüderung mit der israelischen Rechten bedeutet, dass der Islam einen geeigneten Kandidaten für diese Rolle darstellt und dass ihre Vorstellungen vom Islam von einer Islamophobie-Industrie propagiert werden, die über zehn Jahre hinweg mit 40 Millionen US-Dollar finanziert wurde. (Es ist erwähnenswert, dass dies eine recht kleine Summe wäre, um sich eine neue Form des amerikanischen Rassismus zu erkaufen.) Aber als Antwort auf die Frage nach dem Verhältnis von Islamophobie und Imperium wäre dies unvollständig.

Erstens kann eine solche Darstellung nicht die Ausprägungen von Islamophobie erklären, die sich innerhalb liberaler Diskurse entwickelt haben. Zweitens kann sie nicht die Existenz von Islamophobie in Kontexten erklären, in denen die Neokonservativen nur begrenzten Einfluss haben, wie etwa in Indien und Russland. Drittens wird der ideologische Prozess auf Propaganda reduziert.

„Als eine Ideologie bildet Islamophobie einen dominanten Deutungsrahmen für das Verständnis von Themen wie nationale Sicherheit und setzt für diese Grenzen dafür, welches Denken zulässig ist.“

Eine ausführlichere Darstellung der Verbindungen zwischen US-Imperialismus und Islamophobie, geschrieben insbesondere im Hinblick auf die Zeit nach 9/11, bietet Deepa Kumar. Islamophobie, so meint sie, ist das Produkt einer Matrix von Akteuren – Think Tanks, Politiker_innen, Akademiker_innen, dem Sicherheitsapparat – und verschiedenen Medien, die ihre Ideen an die Bevölkerung weitergeben. Als eine Ideologie bildet Islamophobie einen dominanten Deutungsrahmen für das Verständnis von Themen wie nationale Sicherheit und setzt für diese die Grenzen, welches Denken zulässig ist.

In ihrer Arbeit dokumentiert sie die Diskurse, die von den Netzwerken der Neokonservativen, der Likudniks und den „humanitären Interventionisten“ in Washingtons Welt der Denkfabriken, ausgehen. Diese Ideen wiederum, so Kumar, haben die öffentliche Rhetorik von sowohl den republikanischen als auch den demokratischen Regierungen beeinflusst und die Repräsentation von Muslimen in Journalismus und Unterhaltung bestimmt. In jüngster Zeit hat ein Netzwerk aus hauptberuflichen islamfeindlichen Propagandisten und die christliche extreme Rechte eine volkstümlichere Version der neokonservativen Islamophobie bereitgestellt.

In diesem ganzen Prozess haben liberale Intellektuelle im Großen und Ganzen eine unterstützende Rolle für die neokonservativen Propagandisten eingenommen: Sie akzeptieren diese Ideologie entweder in irgendeiner Form oder sie verkennen ihren rassistischen und imperialistischen Charakter.

Kulturell dominante islamfeindliche Ideen stehen auch mit den Praktiken der Staatsbürokratien in Verbindung, gemäß der folgenden Formel: „So funktioniert Ideologie; Während Ideologen Ideen produzieren und verbreiten, sind sich die meisten Bürokraten und Technokraten dieser Narrative nicht bewusst, vergegenständlichen und festigen sie jedoch durch ihre Aktivitäten.“ Mit anderen Worten: Staatliche Bürokratien „verwirklichen“ die von den Ideologen der Elite entwickelten Ideen.

Bei der Entwicklung dieser Analyse ist es wichtig, Islamophobie nicht nur als Elitendiskurs zu verstehen, sondern auch auf der Ebene des alltäglichen „gesunden Menschenverstands“, wo Ideologien es den Menschen ermöglichen, Sinn in der Welt zu erkennen. Ideologien sind nicht nur von Eliten verbreitete Unwahrheiten, sondern auch „Ressourcen“, auf die die Menschen zurückgreifen, um ihr Leben täglich zu strukturieren. Mehr noch, Islamophobie als Laienideologie ist anpassungsfähig genug, um das gesellschaftliche Leben in einem breiten Spektrum von lokalen Milieus zu gestalten. In den USA steht sie im Zusammenhang mit der Geschichte des Siedlerkolonialismus, des Plantagenrassismus und der Einwandererfeindlichkeit, die tief in die Kultur, das Recht und die Politik der US-Gesellschaft eingebettet ist.

In Großbritannien bessert sie die Spuren der Kolonialgeschichte nach (von Ägypten und Sudan bis Afghanistan und Indien) und die Rassismen gegen asiatische Einwanderer in der Nachkriegszeit. In Frankreich steht sie in Wechselwirkung mit einer langen Geschichte des antiarabischen Rassismus im Zusammenhang mit dem Kolonialismus in Nordafrika. In den Niederlanden stützt er sich auf eine koloniale Geschichte in Indonesien und die Geschichte des Rassismus gegen Gastarbeiter aus der Türkei und Marokko. In Russland wurzelt Islamophobie, wie Mladina Tlostanova gezeigt hat, in den Bestrebungen zur Verwestlichung: In der frühen Neuzeit, als Russland versuchte, europäisch zu werden, musste der Islam distanziert und aus seinem Selbstbild gelöscht werden.

In Indien verbindet Islamophobie kommunalistische Geschichtsschreibung mit der Vorstellung, dass Modernisierung eine Unterdrückung der muslimischen „Rückständigkeit“ erfordert, um an der Seite der westlichen Mächte zu stehen. Katy Sian hat festgestellt, dass die antimuslimische Haltung der Sikhs auch als Marker der Verwestlichung fungiert. Selbst wenn islamfeindliche Ideologie außerhalb des Westens zirkuliert, steht eine rassisch binäre Struktur wo der Westen und der Islam einander als getrennte, feststehende „natürliche“ Identitäten gegenüberstehen, im Mittelpunkt ihres Diskurses.

Islamophobie gegen Klasseninteressen

Die Beziehung zwischen Islamophobie und Imperium wird noch deutlicher, wenn man sie in den breiteren Kontext der Rassenideologie einordnet. Generell ist „Rasse“ in der modernen Ära ein Mittel, um Spannungen zwischen den sozialen und wirtschaftlichen Aspekten des globalen Kapitalismus abzumildern. Dies geschieht auf zwei verschiedene Arten.

Erstens, die ungleiche und kombinierte Entwicklung des Imperialismus involviert „nicht freie“ Arbeit (Sklaverei, verschiedene Formen der kolonialen Unterwerfung und Superausbeutung), während gleichzeitig die kapitalistische Ideologie vom „freien Markt“ der Arbeit existiert. Der Widerspruch wird durch die räumliche Organisation des globalen Kapitalismus aufgelöst, in der rassische Codes koloniale Eingeborene, Immigranten, Flüchtlinge und farbige Menschen als „Andere“ identifizieren, für die liberale Prinzipien nicht gelten. Zweitens, versucht Rassenideologie, die sozialen Probleme des Kapitalismus als notwendige Folge der Anwesenheit eines fremden „Anderen“ darzustellen, der durch seine rassische Identität und nicht durch seine Klassenzugehörigkeit definiert wird.

Die Illusion der Einheit in einer klassengespaltenen Gesellschaft kann somit durch die kulturelle Konstruktion von z. B, Juden als von außen in den „Volkskörper“ eindringende, oder durch das, was W. E. B. Du Bois den „psychologischen Lohn“ nannte, hergestellt werden. Mit dem „psychologischen Lohn“ werden die keiner gesellschaftlichen Elite angehörigen Weißen in den USA zu einer Identifikation mit ihren eigenen Ausbeutern aus der herrschenden Klasse verleitet. In beiden Fällen wird der Klassenantagonismus rassifiziert und zu einem Grundpfeiler für die Stabilität des Systems gemacht.

Der moderne Antisemitismus zeichnet sich hier als eine Ideologie aus, die die sozialen Folgen des Kapitalismus durch eine konspirative Vorstellung von Macht auf das Terrain der Rasse verlagert. Antisemiten sehen Juden als gefährliche Untermenschen, die die Reinheit des Gesellschaftskörpers von unten bedrohen, aber auch als eine geheime, kosmopolitische Superklasse, die in der Lage ist, die Weltgeschichte durch ihre Kontrolle über Medien und Hochfinanz zu steuern.

Antisemitismus knüpft somit an reale Frustrationen und Wünsche an, die eine Klassengesellschaft hervorbringt, lenkt diese aber von den tatsächlichen Klassenverhältnissen weg, auf einen jüdischen Feind, der durch phantastische Verschwörungstheorien als übermächtig dargestellt werden muss, um die ihm zugedachte Rolle spielen zu können.

Islamophobie hat diesen verschwörungstheoretischen Modus vom modernen Antisemitismus geerbt. Für die heutigen Islamophoben ist Präsident Obama – der mächtigste Mann in der mächtigsten Regierung – insgeheim ein Muslim. Die Muslimbruderschaft kontrolliert im Verborgenen die US-Regierung und die Europäische Union ist nichts weiter als eine Tarnorganisation, die eine arabische Kolonisierung Europas ermöglicht.

Gleichzeitig sehen Islamophobe Muslim_innen als eine gefährliche Unterklasse von Einwanderern, die in einem mittelalterlichen Glaubenssystem gefangen sind, welches die westliche Gesellschaft zu zerstören droht, wenn sie nicht „integriert“ (d. h. zur Übernahme „westlicher“ kultureller Werte „zivilisiert“) oder vertrieben werden. Eine klassengespaltene Gesellschaft wird mit dieser Fantasie von einem kulturell homogenen „Wir“ naturalisiert und entpolitisiert, in ebendem Moment, in dem der globale Kapitalismus „die Macht des Nationalstaates über seine Untertanen zu verlieren droht.“

Islamophobie und der Staat

Islamophobie geht über eine reine Propaganda der Herrschenden hinaus, sie ist auch untrennbar mit staatlichen Praktiken verbunden, sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext. Sie ist somit mehr als eine legitimierende Hülle, die Rechtfertigungen für staatliche Maßnahmen hervorbringt, sie produziert diese auch mit. Wie Michael Rogin argumentiert, kann der US-Imperialismus nicht vollständig mit dem ökonomischen Krieg um Ressourcen erklärt werden; es braucht auch ein Verständnis von Rasse als konstitutiv für den amerikanischen Staat.

Der Blick des Überwachungsstaates, der versucht, die gemäßigten von den extremistischen Muslimen zu unterscheiden, ist der Punkt, wo die Rassifizierung des Islam vielleicht am deutlichsten erkennbar wird. Strafverfolgungsbehörden, Sicherheitsbehörden und Militärbehörden in Europa und den USA suchen in muslimischen Körpern nach Anzeichen für „Radikalisierung“ (wie man es zu nennen pflegt) – vermeintliche Indikatoren wie das Wachsen eines Bartes, das Tragen von „islamischer“ Kleidung oder sprachliche Äußerungen einer religiös-politischen Ideologie.

Diese Marker für „Muslimsein“ – Gesichtsbehaarung, Kleidung und Ausdrucksformen – werden somit Verdachtsmerkmale für einen Überwachungsblick, der auch ein rassistischer Blick ist; es sind solche routinemäßigen bürokratischen Mechanismen, durch welche Praktiken der Terrorismusbekämpfung die soziale Konstruktion eines rassischen „Anderen“ einbeziehen. Wie Remi Brulin geschrieben hat, „In den ersten Jahrzehnten des Kalten Krieges haben amerikanische Präsidenten den Begriff ‚Terrorismus‘ fast nie benutzt und wenn dann bezogen sie sich auf ein sehr breites Spektrum von Handlungen und Akteuren. Der Begriff war im Grunde genommen in dem Diskurs nicht vorhanden und undefiniert.“ Dennoch dominierte ab den 1990er Jahren in den USA ein spezifisches, selektives Verständnis von „Terrorismus“, bei dem er routinemäßig mit Muslimen in Verbindung gebracht wird.

Die Infrastruktur dieses Überwachungsblicks ist grundlegend mit dem globalen Projekt eines Imperiums verwoben. Sie integriert militärische und kommerzielle Netzwerke, von der visuellen und der Wi-Fi-Überwachung, die von Militärdrohnen durchgeführt wird, bis hin zu den Datenbanken von US-Tech-Konzernen, von Homeland Security Profiling an Flughäfen bis hin zum Verhör von Gefangenen in CIA-Geheimgefängnissen. Sie verwischt die Grenzen zwischen Staat und Industrie, zwischen militärischer und ziviler Polizeiarbeit und zwischen innerer und äußerer Sicherheit. Sie ist verbunden mit den globalen rassifizierten Kriegen gegen den Terror, gegen Drogen und gegen illegale Einwanderung. Das Verfahren, das Muslime zu Objekten der Massenüberwachung macht, ist daher analog zu und überlappend mit anderen Systemen der Sicherheitsüberwachung, welche die Massenabschiebung von Einwanderern und die Masseneinkerkerung des Gefängnis-Industriekomplexes speisen.

Rassifizieren um zu herrschen

Der US-Staat und seine Verbündeten sind in der Lage große Datenbanken an Informationen über diese aufständischen Bevölkerungsgruppen zu sammeln, aber da sie sich nicht offen und direkt mit der politischen Dimension von Widerstand auseinandersetzen, können sie die wirkliche Natur des Widerstandes, den sie bekämpfen, nie erkennen. Wo immer es Widerstand gibt, sehen sie nur Rasse. Ihre Handlungen sind daher in einer ständigen Rückkopplungsschleife unbeabsichtigter Folgen gefangen, da sie genau die rassistischen Schreckgespenster heraufbeschwören, von denen sie glauben heimgesucht zu werden.

Paddy Hillyards Konzept der „verdächtigen Gemeinschaften“ bietet eine nützliche Herangehensweise, um die Verflechtung von Überwachung und Rasse, die hier am Werk ist, zu konzeptualisieren. Hillyard untersuchte die Erfahrungen der irischen Bevölkerung in Großbritannien während der Anti-Terrorismus-Gesetzgebung, die Anfang der 1970er Jahre eingeführt wurde und die Teil des staatlichen Versuchs war, die Kontrolle über den Norden Irlands angesichts des bewaffneten Aufstandes der Provisional Irish Republican Army (PIRA) zu behalten.

Was Hillyard dokumentierte, ist die Polizeipraxis, Personen, die als PIRA verdächtigt wurden, zu verhaften und zu verhören, um ihre Freunde und Familienangehörigen zu identifizieren. Die Polizei arbeitete sich dann durch Freunde und Familien durch und verhörte diese dann der Reihe nach und so weiter. Letztendlich produzierte diese Ermittlungsmethode in der Vorstellung der Polizei ein Bild von der „Gemeinschaft“, als ein Netzwerk verdächtiger Personen, die durch verschiedene soziale Beziehungen miteinander verbunden sind. Indem sie dieser Art von Polizeiarbeit ausgesetzt waren, begannen die Betroffenen sich auch als eine Gemeinschaft mit geteilten Erfahrungen von Polizeiverdächtigungen zu verstehen.

Hillyard will damit sagen, dass die irische „Gemeinschaft“ in England der polizeilichen Überwachung nicht vorrausging, sondern sich durch den Vernehmungsprozess erst konstituiert, sowohl in den Köpfen der Polizei als auch in denen der Betroffenen. Die Gemeinschaft wird in den Polizeizellen geschmiedet. Die Überwachungspraktiken der Polizei sind somit ein integraler Bestandteil der Konstruktion und Reproduktion von Iren als rassische Gruppe.

Im Krieg gegen den Terror lassen sich ähnliche Prozesse beobachten bei denen das „Muslimische“ als rassisches Objekt konstruiert wird, indem Informationen über Bevölkerungsgruppen gesammelt werden, die der Staat als „Bedrohung“ ansieht. In der Tat sollte man solche Prozesse in die viel weiter zurückreichende Geschichte der rassistischen Überwachung in den Vereinigten Staaten einordnen, von der Siedlungskolonialzeit, dem Plantagensystem und der Kolonisierung von Gebieten in Asien bis hin zur Entstehung des nationalen Sicherheitsstaates im Kalten Krieg. In jedem Fall muss der Staat, um mit einer heterogenen Bevölkerung umgehen zu können, sich zunächst daran machen, sie zu definieren; dabei erkennt er Unterschiede nicht nur an, sondern entwirft sie auch und erschafft sie manchmal sogar – ein Prozess, den Mahmood Mamdani als „definieren und herrschen“ beschrieb.

Die rassische Kodierung von Bevölkerungen dient der Organisation einer räumlichen Verteilung von Rechten, der Naturalisierung einer ungleichen Gesellschaftsordnung und der Entpolitisierung von Widerstand und ist somit nicht bloß ein Überbleibsel aus einer vormodernen Vergangenheit, sondern zentral für die ungleiche und kombinierte Entwicklung des Kapitalismus; heute ist Islamophobie eine der wichtigsten Mittel, um eine solche rassistische Kodierung durchzuführen.

Übersetzung ins Deutsche von Lisa Hasenbichler