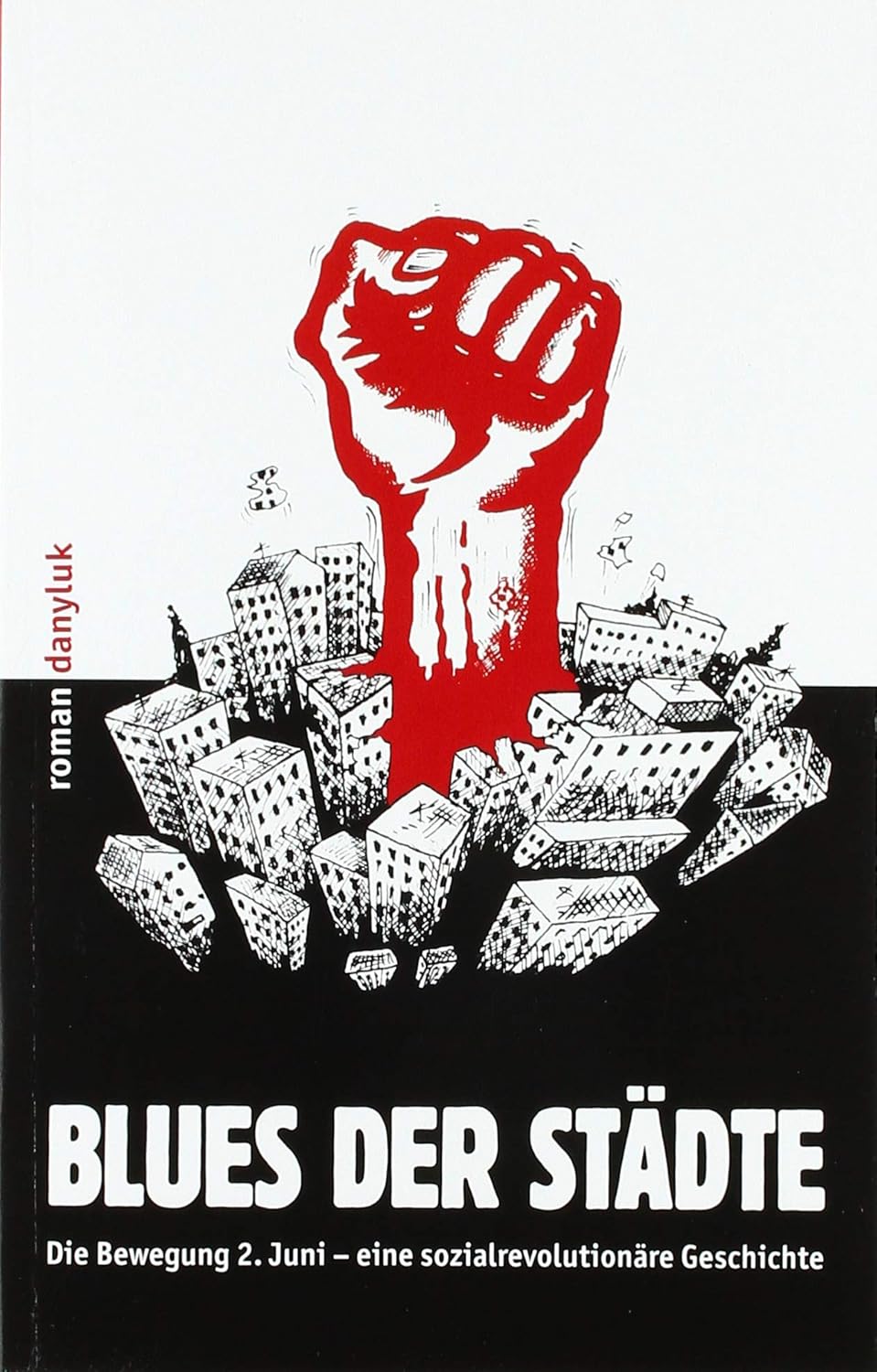

Linke, die im 21. Jahrhundert politisiert wurden, blicken oft mit einer Mischung aus Bewunderung, aber auch falscher Psychologisierung auf die Geschichte des bewaffneten Kampfes in den Metropolen zurück. Die erste große Stärke von Danyluks Buch ist, dass er die Geschichte nicht mystifiziert, sondern sie in den theoretischen wie gesellschaftlichen Kontext einbindet. Die zweite ist, dass er sich der Bewegung 2. Juni widmet. Diese wird oft als „kleiner Bruder der RAF“ vergessen, doch das Buch zeigt ihre eigenständige Geschichte und Theorie.

Das Buch beginnt mit einer Geschichte des bewaffneten Widerstandes in Deutschland – von den Nachwehen der 1848er-Bewegung über die 1920er-Jahre bis hin zum Widerstand gegen den Faschismus. Dieser Teil ist nicht nur historisch interessant, sondern zeigt auch ein erstes Problem der Bewegung 2. Juni wie auch der RAF auf. Während in Italien eine politische wie familiäre Tradition des militanten Kampfes bestand, entstanden die deutschen Gruppen isoliert von jedweder Tradition. Die Militanten der Roten Brigaden hatten ihre Waffen von ihren Eltern, die gegen den Faschismus gekämpft hatten, bekommen. Die deutschen Militanten mussten sich das Know-how selber aneignen und orientierten sich stark an der palästinensischen Freiheitsbewegung.

Keine Wahnsinnigen

Gegen die in bürgerlichen Kreisen kursierende Vermutung, es hätte sich bei den „Terrorist:innen“ einfach um Wahnsinnige, gekränkte Kinder oder Frauen gehandelt, die den Feminismus zu weit trieben, setzt das Buch drei Schlüsselargumente:

Erstens: In den Peripherien des globalen Kapitalismus waren Gruppen wie der Vietcong oder die kubanische Revolution durch bewaffneten Kampf zum Erfolg gekommen. Die Linke in den Metropolen ging von der falschen Annahme aus, diese Erfahrung ließe sich auch im Zentrum der Bestie wiederholen.

Zweitens: Die 68er-Bewegung steckte Anfang der 1970er-Jahre in einer Krise. Der Staat hatte massiv zu Gewalt gegriffen, sodass die spontanen Aktionsformen von früher nicht mehr funktionieren konnten. Wer sich nicht ins Privatleben oder in den institutionellen Betrieb als Politiker oder Akademiker zurückziehen wollte, dem blieb nur die Möglichkeit bewaffneter Kampf oder kommunistische Kleingruppe.

Drittens: Die Arbeiter:innenbewegung radikalisierte sich in Deutschland nicht vergleichbar wie in Frankreich oder Italien, wodurch der Rückzug in die Isoliertheit des bewaffneten Kampfes naheliegender wurde. Gerade in diesem Aspekt wird richtig betont, dass es eine Zunahme von Klassenkonflikten gab und sich die deutsche Linke bewusst dafür entschied, diese größtenteils nicht zu sehen.

Zusammenfassend: Es mischte sich ein weltweiter Trend mit falschem theoretischem Verständnis sowie dem Nicht-Sehen der Zentralität der Arbeiter:innenklasse. Aus dieser Perspektive muss man die bewaffneten Gruppen kritisieren und aus ihren Fehlern lernen, ohne sich an der ekelhaften Psychologisierung und Distanzierung zu beteiligen.

Proletarischer Arm

Während die RAF auf eine nur zu verlierende Logik der militärischen Eskalation setzte, versuchte die Bewegung 2. Juni ein geringeres Konfrontationsniveau zu fahren. Sie kombinierte legale mit illegalen Aktionen: Anstelle von Panzerfäusten auf NATO-Generalsekretäre setzte sie auf Brandsätze, Entführungen und kleinere Bomben. Das war zwar unspektakulärer, aber es bestand zumindest die Möglichkeit, die Aktionen an die Masse zu vermitteln – bei der RAF war es nur noch Militär.

Den im Buch abgedruckten Stellungnahmen der Bewegung (von denen man sich noch mehr gewünscht hätte) fehlt dadurch auch der schreckliche RAF-Slang, und sie sind auch heute noch voller schlauer und witziger Beobachtungen (insbesondere die Stellungnahme zum Tunix-Kongress 1978).

Wer sich mit der Geschichte der bewaffneten Linken auseinandersetzen will, sollte das Buch lesen. Kritisch anzumerken bleibt einerseits: So sympathisch die Weigerung ist, am akademischen Quellenspiel mitzuwirken – manchmal hätte ein Verweis zur weiteren Recherche nicht geschadet. Wichtiger noch: Die Kritik des Buches, sich in Deutschland stärker auf Antiimperialismus als auf die Kämpfe der Arbeiter:innen zu fokussieren, ist richtig. Jedoch tendiert der Autor dazu, sich etwas zu weit von einer der Stärken der bewaffneten Gruppen zu distanzieren: der bedingungslosen politischen Solidarität mit der palästinensischen Freiheitsbewegung gegen den kolonialen Siedlerstaat Israel.