Ein Gespenst geht um in der Welt – das Gespenst der Intifada. Die Herrschenden fürchten dieses Gespenst. Sie fürchten es, weil es sich weder mit Maschinengewehren noch mit Panzern oder Raketen austreiben lässt. Denn Intifada ist viel mehr als nur eine Form der Rebellion oder des Aufstandes. Intifada steht stellvertretend für die wahrscheinlich bedeutendste Idee unserer Zeit: „To exist is to resist“.

Mit sich bringt es die lodernde Flamme der Hoffnung, die all jenen Wärme spendet, die tagtäglich ihr Leben für einen Tropfen Wasser und ein paar Krümel Brot aufs Spiel setzen müssen, weil ihr schieres Recht zu existieren in Frage gestellt wird. All jene wärmt sie, die voller Verzweiflung und Wut raus in die Straßen drängen, weil sie ihre Augen nicht vor der Kaltherzigkeit des brutalen Genozids an der Palästinensischen Bevölkerung verschließen können. All jene treibt sie an, die ununterbrochen der zügellosen Repression der herrschenden Klasse trotzen, und nicht aufhören für eine Welt frei von jedweder Form der Unterdrückung zu kämpfen.

In seinem Buch „Palestine, Imperialism, and the Struggle for Freedom” zeichnet Philip Marfleet auf brillante Art und Weise die Entstehungsgeschichte dieser Idee nach, die fortbesteht als ein immerwährender Hoffnungsschimmer für die Massen in Palästina, sowie der gesamten arabischen Welt und darüber hinaus. Es ist eine Geschichte des Verlustes, der Vertreibung, der Niederlage und des Verrates. Aber es ist auch eine Geschichte des Ausharrens, der Standhaftigkeit („sumud“), des unerbittlichen Widerstandes und des eisernen Lebenswillens.

In der Brutstätte des Widerstandes

1882 schlugen die Briten und Franzosen die nationalistische Revolution in Ägypten nieder und legten damit den Grundstein für die koloniale Durchdringung des arabischen Raums. Europas koloniale Großmächte rechtfertigten ihre Gewalt an der arabischen Bevölkerung mit ekelhaften Rassentheorien. Gleichzeitig portraitierten sie sich als die Heilbringer der Zivilisation. 1923 wurde auch Palästina unterworfen, und koloniale Narrative weißer Überlegenheit prägen bis heute den Zionismus sowie den Genozid in Gaza. Die Maßlosigkeit kolonialer Gräueltaten, kontinuierliche Vertreibung und Entmenschlichung sowie rassistische Apartheidstrukturen, wirkten über mehr als ein Jahrhundert hinweg immer wieder als Beschleuniger antikolonialen Widerstandes im gesamten arabischen Raum. Den Knotenpunkt dieses Widerstandes bildet Palästina, als die Quelle eines kollektiven Befreiungswillens, der sich jedweder Form der Unterdrückung zu widersetzen weiß.

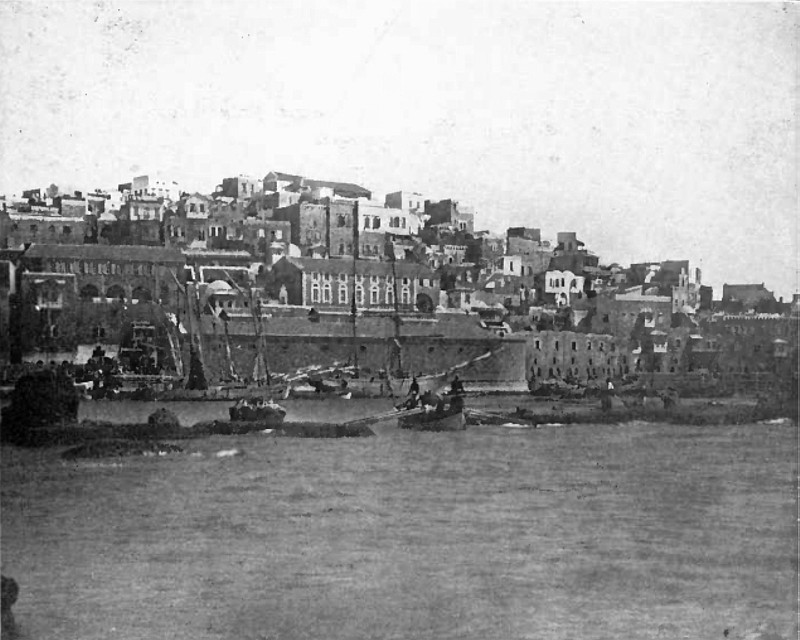

Der Hafen der palästinensischen Stadt Jaffa aus dem Jahr 1906, der einige Jahre später zum Ausgangspunkt des ersten palästinensischen Massenaufstandes wurde

Und so ließ der erste antikoloniale Massenaufstand in Palästina nicht lange auf sich warten. Eine Intifada entfaltete sich 1935, nachdem arabische Hafenarbeiter in Jaffa Waffenlieferungen für die zionistische Terrormiliz Haganah entdeckt hatten. In den Folgejahren bedrohten Generalstreiks und Guerillakämpfe die britische Kolonialherrschaft. Nach Marfleet ist die politische Bedeutung dieser Massenbewegung am ehesten mit der des Spanischen Bürgerkrieges in Europa vergleichbar. Zunehmend in Kämpfe mit zionistischen Milizen verwickelt, sahen sich die Briten 1947 gezwungen, das Mandat über Palästina an die Vereinten Nationen abzutreten. Der Vorschlag zur Landesteilung führte zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen und zionistischen Milizen und mündete wenige Monate später in der Nakba („Katastrophe“), einer Kampagne ethnischer Säuberung zur Vertreibung hunderttausender Palästinenser:innen.

Enttäuschung, Verrat, und Hoffnung

In den angrenzenden Staaten wurden die vertriebenen Palästinenser:innen von den Massen größtenteils solidarisch aufgenommen. Die Gastfreundschaft war gleichzeitig mit Scham darüber behaftet, dass eine arabische Massenbewegung solch einen vernichtenden Verlust einfahren konnte. Mit der Nakba intensivierten sich ferner die Klassenunterschiede zwischen mittellosen Vertriebenen und jener kleinen Gruppe von Palästinenser:innen, die durch Zugriff auf Kapital, Status, und Kontakte zu internationalen Netzwerken zu einer neuen Form des Kleinbürgertums in den Hauptstädten der angrenzenden arabischen Staaten heranwachsen konnten. Von Seiten der fortan größtenteils in Flüchtlingsunterkünften in den Nachbarsstaaten lebenden palästinensischen Vertriebenen wurde in den Jahrzehnten nach der Nakba große Hoffnung in die nationalen Führungen der nun formal unabhängigen arabischen Regime gesetzt. Als Ägyptens Staatspräsident Gamal Abdel Nasser im Jahr 1964 ihre Hoffnung dadurch maßlos enttäuschte, dass er keinerlei Bestrebungen zeigte, Palästina von der israelischen Besatzung zu befreien, fühlten sich die Palästinenser:innen von ihren Führern endgültig im Stich gelassen. Dennoch hielten die Guerillakämpfe an, und 1987 kam es zu einer weiteren Intifada.

Die herrschende Klasse in den an Palästina grenzenden Regimen war darauf erpicht, ihre relative Machtposition aufrecht zu erhalten. Sie fürchteten den bloßen Gedanken an ein Wiederaufflammen des palästinensischen Widerstandes, die Unterdrückten in der gesamten arabischen Welt zu Widerstand und Aufständen anzustacheln. Künftige Intifadas bargen die Gefahr von Massenaufständen der Bevölkerung in Ägypten, Syrien, Jordanien, dem Irak, oder dem Libanon, gegen ihre eigenen Herrscher.

Anfänglich ein vielversprechender Lichtblick im antiimperialen Kampf, stellte sich auch die Palestine Liberation Organization (PLO) und ihre Führung durch die Fatah unter Jassir Arafat, in den entscheidenden Momenten gegen die Interessen der verzweifelten Massen. Dies äußerte sich am deutlichsten in Arafats Zustimmung zur Anerkennung des israelischen Staates durch die PLO im Zuge des Osloer Prozesses 1993. Spätestens von diesem Punkt an war jegliches Vertrauen der palästinensischen Massen in die PLO verloren.

Doch die palästinensische Hoffnung auf Befreiung wurde weder durch die arabischen Herrscher noch durch den Verrat der eigenen politischen Führung erstickt. Provoziert durch Ariel Sharons Besuch am Haram al-Sharif (Tempelberg) unter Begleitung bewaffneter Polizeieinheiten, brach im September 2000 erneut eine Intifada gegen das siedlungskolonialistische Regime Israels los.

Der Weg voran

Fortan füllte die sogenannte Ḥarakat al-muqāwama al-islāmiyya (Hamas), gegründet in den 1980ern von Mitgliedern der islamistischen Muslimbrüderschaft, das von der PLO hinterlassene Vakuum. Die Organisation verzeichnet seit ihrer Gründung auch regen Zulauf, da sie von der palästinensischen Bevölkerung als das letzte Bollwerk gegen israelischen und US-Amerikanischen Imperialismus in Palästina wahrgenommen wird und das noch gewillt ist, ihrem Widerstand Ausdruck zu verleihen. Doch auch die Hamas scheut nicht davor zurück, mit jenen reaktionären, unterdrückerischen arabischen Regimen in der Region zu paktieren, die sich regelmäßig auf die Seite des israelischen und US-amerikanischen Imperialismus stellen. Weiters untergräbt sie, ähnlich der Fatah, die Perspektive auf eine Widerstandsbewegung von unten, indem sie die Palästinenser:innen lediglich als Werkzeuge für ihren bewaffneten Widerstand begreifen, die ihrer Führung unwidersprochen zu gehorchen haben. Die Hamas steht somit einer pan-arabischen Massenbewegung frontal im Weg.

Wahre Hoffnung auf Befreiung kann folglich nur von den Massen der arabischen Bevölkerung getragen werden. Denn sie sind es, die seit Jahrzehnten der Unterdrückung, der Entmenschlichung, und dem Verrat der eigenen politischen Führung unergiebig trotzen. Ihre bloße Existenz ist Beweis dafür, dass jedes dem Erdboden gleichgemachte Haus nur einen weiteren Stein ins Rollen bringt, und jeder in Brand gesteckte Olivenbaum erneut die Flammen der Revolution anfacht. Palästina auszulöschen ist unmöglich, denn sein Fortbestand in Form eines immerwährenden kollektiven Willens zur Befreiung aus Herrschaft ist sicher. Dieser Wille dient als Inspiration für Milliarden von Unterdrückten auf dieser Welt. Ihn zu verinnerlichen repräsentiert den ersten und gleichsam letzten Akt des Widerstandes.